L’histoire de l’art est indissociable de l’histoire de la censure. Là où l’art tente de dire l’indicible, de figurer l’invisible ou de heurter l’ordre constitué, la censure surgit, systématiquement. Autrefois imposée par le glaive de l’Église ou de l’État, elle portait les traits de l’interdiction directe, brutale, frontale. À l’époque moderne, elle prend un visage plus souriant, plus insidieux : celui de l’algorithme, de la bienveillance décrétée, de la modération automatique. C’est une censure sans bourreau, une censure sans cris : un effacement doux, quasi imperceptible, mais profond.

Pendant des siècles, la censure s’est exercée dans un cadre théologique ou politique. Le blasphème, l’obscénité, la critique de l’autorité, la représentation du corps étaient autant de lignes rouges. On pense au Concile de Trente imposant un art religieux strict, à la morale bourgeoise du XIXe siècle, aux purges esthétiques du Troisième Reich et de l’URSS. Mais ce qui caractérise notre époque, c’est le passage d’une censure du contenu à une censure de l’affect, de l’intensité, de la dissonance.

Dans le régime algorithmique actuel, la censure n’est plus décidée par une volonté explicite, mais par des protocoles d’ajustement préventif. Les images trop suggestives, les mots trop tranchants, les idées trop dérangeantes sont invisibilisées au nom d’une expérience utilisateur préservée. La modération des réseaux sociaux, aidée par l’intelligence artificielle, crée un monde aseptisé où la souffrance, la violence, la mort et même la passion sont perçues comme des perturbations à réduire.

Il ne s’agit plus d’interdire, mais d’adoucir, d’édulcorer, de rendre acceptable. Ce que l’on appelait autrefois le scandale artistique est devenu une anomalie statistique. Les artistes ne sont plus condamnés, ils sont déclassés par les moteurs de recherche, privés de visibilité, noyés dans l’insignifiance. Le langage même est sous surveillance : on remplace, on filtre, on reformule. Tout est déjà prémâché.

Ce processus participe d’une nouvelle forme de biopolitique : non plus le contrôle des corps, mais celui des affects. Il faut se sentir bien, se protéger, être déclenché positivement. L’idéologie du « care » et de la « safe space » devient le masque contemporain de la normalisation. Sous couvert de protection des individus, on empêche toute confrontation à l’autre, au négatif, au tragique.

Mais c’est justement cette confrontation que Lacan désignait comme le réel : ce qui ne peut être symbolisé, ce qui résiste à la nomination, ce qui fait effraction. En gommant toute trace de ce réel, les dispositifs numériques actuels produisent des individus désensibilisés, désarmés face à l’épreuve de la vérité. La culture devient un champ de confort, non de désaxation. L’art, au lieu d’ouvrir à l’inconnu, devient un écran de plus dans la bulle perceptive.

La censure contemporaine est donc moins une interdiction qu’une dissolution. Elle ne nous réprime pas, elle nous affadie. Elle nous empêche non de dire, mais de vouloir dire, de risquer une parole pleine. Elle fait de nous non des dissidents, mais des consommateurs apaisés, inoffensifs. Or l’art, pour survivre, doit continuer à frayer avec le réel, à déranger, à percer l’écran. Non pour choquer, mais pour secouer, pour faire advenir du sens au-delà du convenu.

Il est temps, peut-être, de réhabiliter le scandale comme acte poétique. De refuser la réassurance permanente. De redonner sa place à ce qui dépasse, à ce qui blesse, à ce qui sauve par la blessure. C’est là que résidera toujours la véritable puissance de l’art : dans sa capacité à affronter le réel, et à en faire surgir une forme partageable, incertaine, mais nécessaire.

Ce combat ne saurait être mené sans courage, ni sans lucidité. Il suppose de sortir des conforts binaires, des discours réconfortants, des narrations optimisées. Il exige des artistes et des penseurs qu’ils réintroduisent dans le langage la faille, la violence symbolique, l’ambiguïté féconde. C’est en cela que l’art reste une des rares formes de résistance authentique à la standardisation molle des esprits. En redonnant voix au silence, au cri, à l’irréductible.

Face à une intelligence artificielle programmée pour prédire, filtrer, ajuster, le rôle de l’humain créateur est de déjouer, de désorienter, de déranger encore. Loin d’un romantisme du chaos, c’est un appel à une poétique de la dissonance : une poétique qui réconcilie la pensée et l’inconscient, le visible et l’irreprésentable, l’éthique et le réel. C’est peut-être cela, aujourd’hui, être libre : affronter ce qui n’a pas de nom, et lui offrir une forme.

© Roland Ezquerra 2025

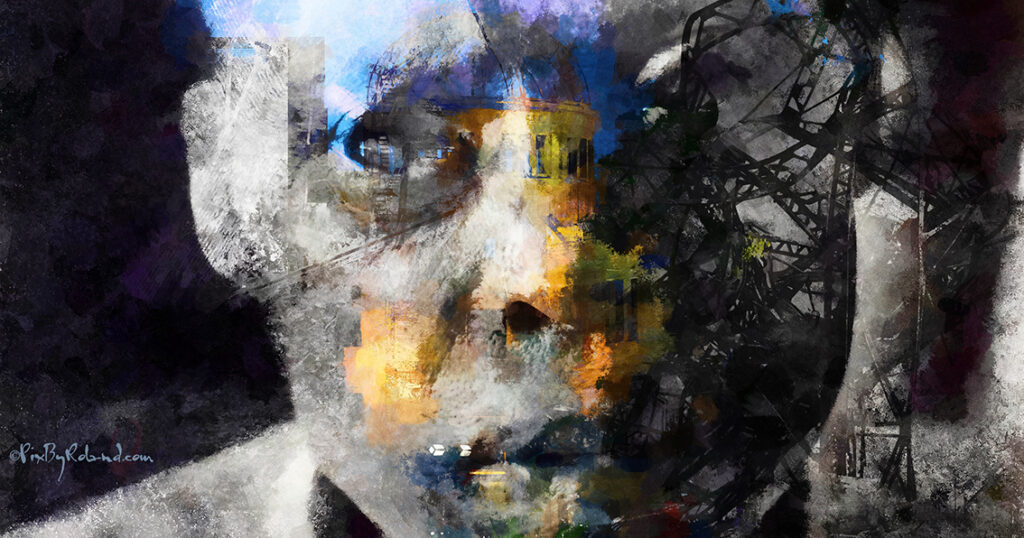

Illustration « la liberté guidant le peuple » de Eugene Delacroix 1830 et « No hell below us …really? (Hiroshima) » de Roland Ezquerra 2017